|

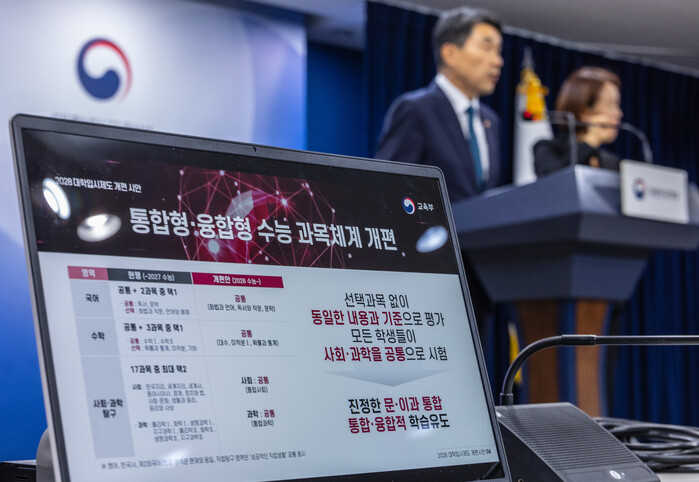

| ▲2028 대입제도 개편 시안 설명하는 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관 (사진=연합뉴스) |

교육부가 10일 공개한 ‘대입제도 개편 시안’의 가장 큰 특징은 ‘선택형 수능’ 체제 완전 폐지다. 2028학년도 대입부터 문·이과를 사실상 갈라 온 수학능력시험이 선택과목을 없애고 모든 학생이 동일한 과목으로 시험을 치게 된다.

고교 내신 평가는 2005년 고등학교에 도입된 9등급 상대평가 체제가 5등급으로 완화되고 절대평가를 병기하는 체제로 바뀌게 된다. 첫 수능(1994학년도) 이후 문·이과 구분이 완전히 사라진 수능이 부활하는 것이다.

이번 대입 개편의 고교 내신 평가는 2005년 고등학교에 도입된 9등급 상대평가 체제가 5등급으로 완화되고 상대평가 등급과 함께 성취(절대) 평가 성취도(A·B·C·D·E)도 함께 기재된다.

교육부는 지난 2021년 2월 고교 학점제 도입에 맞춰 고1 공통과목은 9등급 상대평가를 하고 고 2·3 선택과목은 전면 절대평가화하겠다고 예고했는데 2학년 이후에도 상대평가 등급을 다소 완화된 형태로 병기하기로 한 것이다.

■ 바뀌고 바뀌고 또 바뀌는 입시제도

수학능력 고사란 ‘대학에 입학해 교육을 얼마나 잘 '수학(修學)'할 수 있는지를 평가하는 시험’이다.

올해도 41만 5500여만명을 한 줄로 세우는 수학능력 고사는 비행기 이착륙 시간까지 조정하고 소수점 이하 몇 점으로 사람의 가치까지 한 줄로 세우는 시험이다.

대학수학능력시험이 처음 시작한 것은 1993년 8월부터다. 수능이 도입되기 전에도 대입 제도는 연합고사, 자격고사, 예비고사, 학력고사 순으로 4번이나 바뀌었다.

|

| ▲ 2028 대학입시제도 개편 시안 발표회 (사진=연합뉴스) |

■ 시험, 시험, 또 시험

반편성고사, 기중고사, 기말고사, 모의고사...

고 3의 경우 일 년 중 96일 정도로 시험을 준비하고 치르는 데 시간을 다 보낸다. 학기 초와 방학 동안의 수강을 위한 반편성고사 4회까지 합하면 무려 100일을 시험을 치르는 셈이다.

정규교육 과정과 사교육에서 보는 시험을 모두 합해본다면 정규교육에서 약 28회, 사교육 약 100회를 합친다면 약 128회의 시험을 보게 된다는 결론이 나온다.

이 정도면 학교란 교육하는 곳이 아니라 시험 준비를 하는 곳이라고 해도 과언이 아니다.

우리나라는 수학능력 고사(修學能力考查)라고 쓰고 ‘교육 폭력’이라고 읽는다.

수능을 두고 교육과정 운영의 정상화란 새빨간 거짓말이다. 교육이란 사람을 사람답게 키우는 곳이다.

그런데 교육은 없고 시험문제를 풀이하는 기술자로 만들어 암기한 양에 따라 사람의 가치를 한 줄로 세우는 게 교육인가? 우리 헌법 제31조 1항은 ‘모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다’고 했다. 수능은 공정하고 균등한가?

한국직업능력개발원이 발표한 ‘한국의 세대 간 사회계층 이동성에 관한 연구’ 보고서에 따르면 부모의 교육 수준이 높아질수록 상위권 대학에 진학 가능한 1~2등급 비율이 급격히 높았다.

보호자가 대졸 이상인 경우에는 자녀의 수능성적 1~2등급 비율이 20.8%에 이르는 반면, 보호자의 교육 수준이 고졸미만인 경우에는 자녀의 수능성적 1~2등급 비율이 1%가 채 되지 않았다.

기득권의 대물림 창구가 된 수학능력 고사가 ‘모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육받고 있다’고 믿어도 되는가?

|

| ▲불공정 유발을 없애고 통합 융합 교육을 저해하는 부분을 수정하겠다는 시안 (사진=연합뉴스) |

고려대 김경근 교수가 쓴 ‘한국 사회의 교육격차’라는 주제의 논문을 보면 ‘아버지가 초등학교 졸업 학력인 학생 들의 월평균 사교육비는 평균 9만7400원인 데 비해 박사학위 소지자 자녀들은 그 6배인 월평균 56만700원을 쓴 것으로 조사됐다.

월 소득이 300만원 미만인 가구(20만3300원)와 500만원 이상인 가구(63만7500원)의 사교육비는 세 배가량의 격차를 보였다.

불평등으로 인해 능력에 차이가 생긴다는 점을 도외시하고, 능력의 차이에 근거해 불평등을 정당화하는 것이 ‘능력주의의 함정’이다.

우리나라 국가권력의 3부로 불리는 입법·사법·행정부 소속 고위 공직자의 절반가량이 이른바 SKY (서울대·고려대·연세대) 출신이다.

국회의원 47.3%가. 차관급 이상 행정부 고위 관료는 58.8%가 SKY 출신이며 헌법 재판관과 대법관, 신규임용 법관 등 사법부의 경우 그 비율이 더 높았다.

수학능력 고사란 계층이동을 정당화하는 과정이다. 입시제도 개편이라는 이름으로 바뀌고 또 바뀌는 수학능력 고사란 성실하고 일하는 국민을 기만하는 과정이요, 절차다.

언제까지 순진한 국민을 수능이라는 이름으로 대물림시키는 ‘SKY캐슬’을 유지하겠다는 것인가?

[ⓒ 시사타파NEWS. 무단전재-재배포 금지]