|

| ▲지난 7월 25일 국회에서 기념촬영하는 추미애, 이재명, 김민석 의원 (사진=연합뉴스) |

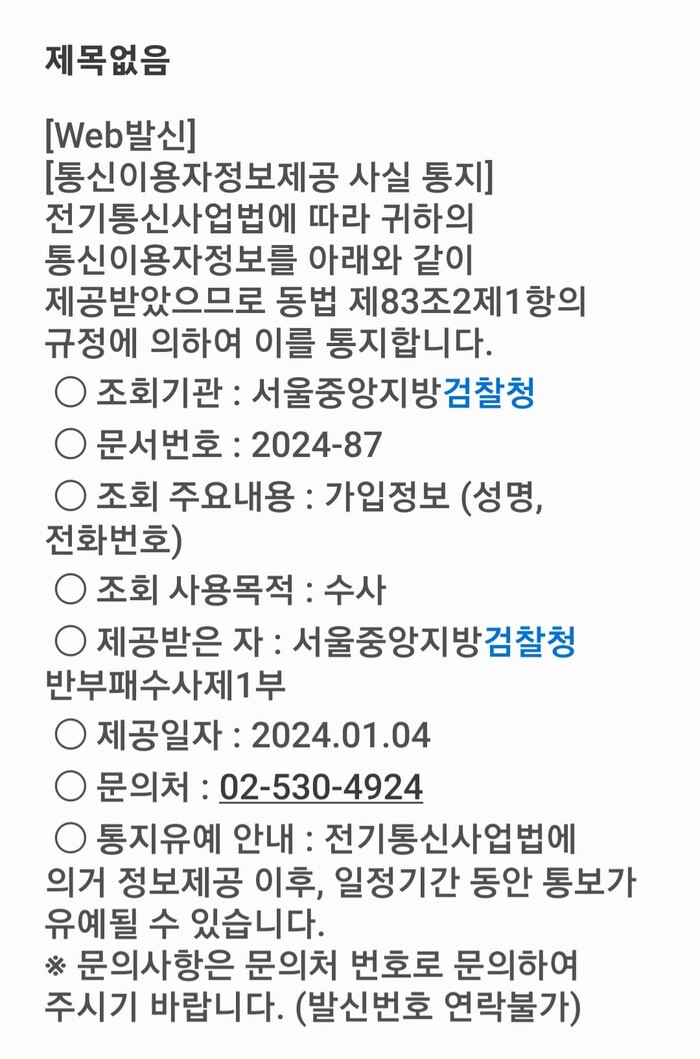

서울중앙지방검찰청이 올 1월 4일 반부패수사 제1부 명의로 통신기록을 조회했음이 뒤늦게 밝혀졌다.

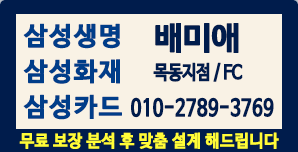

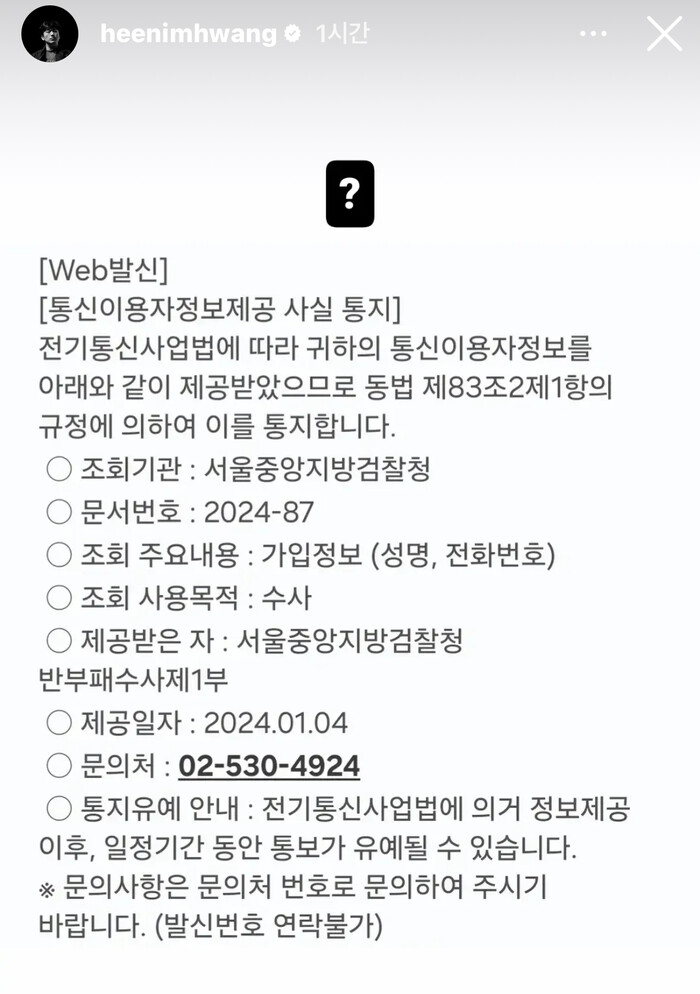

이는 3일, 이재명 더불어민주당 전 대표, 추미애 의원 등의 페이스북 게시물을 통해 알려졌는데 이 전 대표는 "통신조회가 유행인 모양인데 제 통신기록도.."라며 문자 메시지를 공개했다.

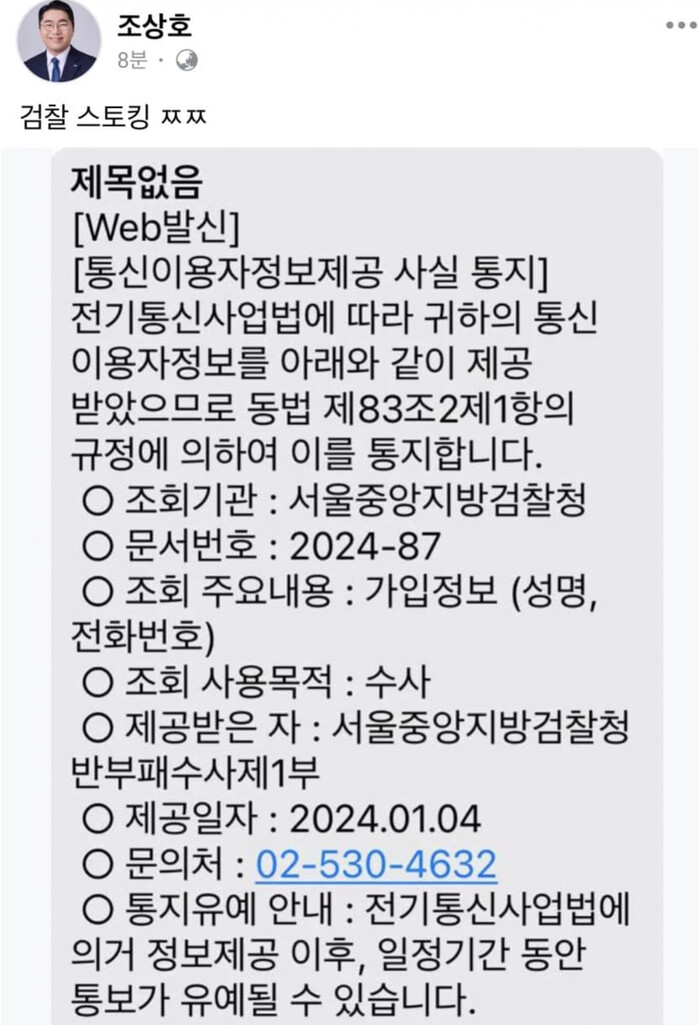

중앙지검의 통신기록 조회에는 황희두 노무현재단 이사와 조상호 국회의장비서실 제도혁신비서관도 포함된 것으로 알려졌다.

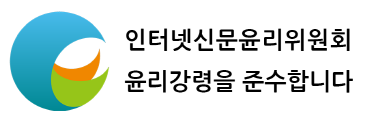

이와 관련하여 추미애 의원은 "정치 검찰의 사찰이 도를 넘었다"고 적어 불쾌감을 표했다.

|

| ▲이재명 전 대표 페북에 공개된 SMS 메시지 화면 캡쳐 |

|

| ▲추미애 의원의 알림SMS 메시지 화면 캡쳐 |

|

| ▲황희두 노무현재단 이사 인스타그램 화면 캡쳐 |

|

| ▲조상호 변호사 페이스북 화면 캡쳐 |

그간 수사기관의 ‘통신자료 조회’는 사실상의 제동 장치가 없어 인권침해라는 비판을 받아왔다.

수사기관은 법원의 허가 없이 대상자의 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 가입일, 해지일 등 개인정보를 가져갈 수 있다. 조회 사실을 대상자에게 통지하지도 않는다.

조회 여부를 확인하려면 대상자가 직접 이동통신사에 신청해야 했다. 왜 조회했는지 이유도 알려주지 않는다. 통화 일시, 통화 시간, 상대방의 전화번호를 파악하는 ‘통신사실확인자료 제공’이 통신비밀보호법에 따라 법원의 허가를 받아야 하는 것과 달랐다.

이에 지난 2022년 7월 21일 헌법재판소가 전기통신사업법 제83조 제3항에 대해 '헌법 불합치' 판단을 내리면서 관련 법은 2023년 12월 29일 개정됐다.

올 1월 1일부터는 통신이용자 정보 조회후 '사후 통지' 절치가 의무화됐다.

개정된 법률에 따르면 통신이용자정보 제공을 받은 수사 기관은 30일 이내에 정보 당사자에게 통지해야 한다. 사안에 따라 3개월 단위로 통지유예 절차를 밟을 수 있다.

사후통지 업무는 한국정보통신진흥협회(KAIT)가 대행할 수 있도록 하고 있다.

한편, 검찰청은 올해 몇 건이나 통신기록을 조회했는지와 관련하여 “별도로 작성해 보유·관리하지 않는 정보”라며 “정보가 없다”는 이유로 구체적인 숫자를 공개하지 않았다.

참고로 경찰청은 올해 1월부터 2월까지 총 12만 4790건의 통신자료를 조회한 것으로 알려졌다.

[ⓒ 시사타파NEWS. 무단전재-재배포 금지]